2025年9月16土(日) 生徒会 早川祐希です。

今日は3日目に解放された高知県の足摺岬・竜串海岸の特集を。撮影裏の話も交えてブログで紹介しようと思います。

■四万十市・足摺岬・竜串海岸

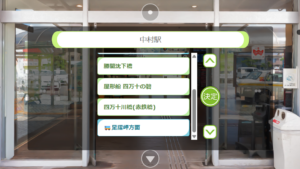

四万十市(中村)

四万十市(中村)は高知市から120㎞程離れています。

特急列車だと2時間ほどで到着しましたが、鈍行だと4時間半かかるみたいです。

高知県のJRはすべて気動車だったのが面白かったですね。

道中、須崎市や中土佐町などを経由して向かいました。

・勝間沈下橋

・四万十の碧

・四万十橋(赤鉄橋)

では中村市内の各スポットをご紹介します。

勝間沈下橋

沈下橋は↑に進んでいただくと橋の中央まで向かうことができます。

こちらは橋の中央からとったものです。「沈下橋」は増水時に橋が流されないように欄干を作らず、水中に沈むように設計された橋です。構造上ガードレールがないので歩いていて開放感がありますが、車道の幅が一車線しかないのに地元の人たちがスピードを出して渡ってくるので驚きました…

高さはそこまでないので地元の小学生がよく端からドボンしているそうです。俺もやってみたい…

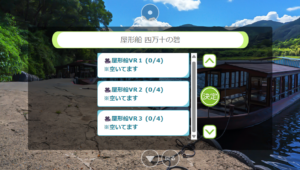

四万十の碧

続いて屋形船・四万十の碧をご紹介します。

四万十の碧は四万十川の三里から佐田沈下橋までの3.4kmを往復50分ほど楽しめる屋形船です。

今回の撮影では佐田沈下橋から三里までの帰路を360で撮影しており、以下の構成で動画を作りました。

動画1 佐田沈下橋から三里沈下橋手前

動画2 ~三里沈下橋の下を通り抜ける

動画3 ~三里の屋形船乗り場まで

佐田沈下橋の手前で船は折り返すので直接見ることはできませんが

写真で見ると水位がかなり低いことがわかります。

船から見える沈下橋も新鮮でした。

水がとにかく綺麗でしたね。日本最後の清流とも称されている理由がよくわかります。

船に乗りながらもこの川の流れを日常生活に利用する集落など、自然環境をただ保存するだけでなく、人が川と共に暮らしてきた文化・風景が垣間見えます。

伝統的な”川漁”などを屋形船からこの時は見れました。

撮影したときは平日の朝9:00頃だったので心ゆくまで撮影ができました。

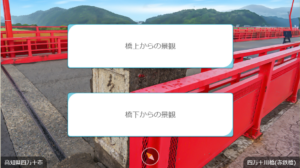

四万十橋(赤鉄橋)

大正15年に建設された赤いトラス橋です。本当の名前は「四万十川橋」ですが、地元ではもっぱら「赤鉄橋」と呼ばれて親しまれています。トラスは細い鋼材を三角形に組むことで荷重を分散して大きな構造物を作る技術で、この形と色が四万十川河口のランドマークになっています

中村市内にあるので駅から徒歩で向かうこともできます。

先程紹介した四万十の碧の地点からは8㎞ほど下流にあります。

↑に進むと橋上と橋下の両方から橋を見ることができます。

橋上から眺めると、奥の方は海につながっているのでだんだんと川幅が広がっています。

橋下は橋全体を見ながら、橋下側を探索できます。

上の状態がわからないまま見ると鉄道の鉄橋として見えますね。

中村市内の中心に川が流れているので、東側の市役所・駅と西側の商業店エリアを支える重要な橋です。

実は四万十市は昔から「土佐の小京都」と呼ばれてきました。

起源は室町時代。応仁の乱の戦火を避けるため、関白一條教房公はここ中村(現・四万十市)に中村御所を構えました(現在の一條神社)。都を懐かしんだ一條公は、京都を模した碁盤の目状の街づくりをしました。昭和21年の南海大地震で昔ながらの街並みはほとんど残されていませんが、現在でも碁盤の目の街並みや鴨川や東山など京都に見立てた地名やゆかりの神社などもあちこちに残っていますし、「大文字の送り火」や土佐一條公家行列「藤祭り」、「一條大祭」などの京文化の名残りもあります。

次に紹介する足摺方面に向かう途中に大文字を行っている山を車で走行中に見かけました。

丁度撮影の土日に大文字を行う予定だったので中村に居残るか悩みましたが、台風が悩みを解決しました..

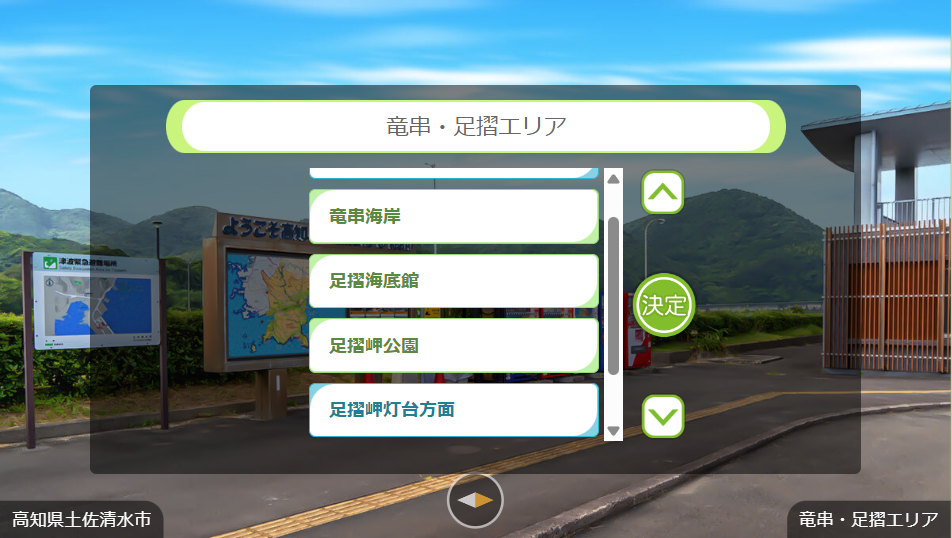

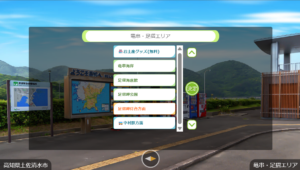

竜串・足摺エリア

では四万十市内から移動して竜串海岸・足摺岬のある土佐清水のほうに移動してみましょう。

40㎞以上市内から離れているので、移動には車が必須になるかと思います。

公共バスは運賃が片道2000円かかりますが、一応走っているみたいです。

車体が黄色で車両も比較的新しいバスでしたが乗客が誰も乗車しておらず見ていて悲しくなりました..

竜串海岸

竜串には、砂岩層の発達した約2000万年前の竜串層(三崎層群)と呼ばれる砂岩・泥岩互層が分布しています。

比較的風化しやすいこの砂岩層には、激しい風や波の浸食作用による”蜂の巣構造”と呼ばれる特徴的な岩肌をはじめ、大竹小竹・しぼり幕・らんま石・かぶと石・鯉の滝登りなどの名称で呼ばれる、妄想的な岩石の造形”奇岩・奇勝”が点在します。

さらに砂岩層の地層上面には漣痕(リップルマーク)・地層中には渦巻き構造(コンボリューション)・斜交層理(クロスラミナ)・そして地層下面には条痕(グループキャスト)などの見事な堆積構造を見ることができ、また生痕化石も多いことから地学教材の宝庫と言えます。

こちらが海岸の入り口です。

付近には食堂や海のギャラリーなどがあります。まあ撮影時は夏休み明けでどこも臨時休業中でした。

竜串海岸の遊歩道を歩くと順路的には↑に進むのですが、←側にはグラスボート乗り場があります。

グラスボートから先の見残し海岸へ将来行けるかもしれいないですね。

遊歩道を進むと海岸に出てきます。

最初の説明でもあったように竜串海岸の地層はかなり珍しいみたいで、見たことのない堆積物の形をしていました。

こちらはらんま石と大竹小竹です。

大きな竹が2本、海に突き出したように見え、長い砂岩層を大竹、短い砂岩層を小竹と呼んでいます。

更に進むと蛙の千匹連が見えてきます。

砂岩中に含まれる赤褐色の石をカエルに見立てています。どうやらこのカエルはコブ付パイプ・アナジャコ類の住まい痕の断面みたいですね。

他にも昼寝をしている姿から座頭の昼寝石とよばれる📷スポットがあります。

最初姿が連想できなくて昼寝している人が使う枕に見えたんですよ…

最後に紹介するのが千畳敷です。崖が風化してつるつるしているような感じがします。

このように奇石がぞろぞろそびえたっており、歩いているだけで楽しい場所でした。

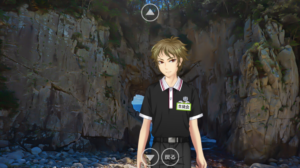

竜串海岸を撮影する前に山道経由で見残し海岸に自力で行ってました。

こちらも同様に奇石だらけでかつエメラルドブルーの幻想的な場所でした。

弘法大師がこの地を見残したことから、「見残し海岸」と名前がついたと言われていますが、通常地元の人も船以外で立ち入らない場所みたいです。

観光難易度も考慮して秘境じゃないかと思うほどの場所でした。

是非行かれる方はグラスボートと一緒に見残しへもどうぞ。

※グラスボートは臨時休業で乗れない場合があるので事前に電話で確認しておくことを推奨します

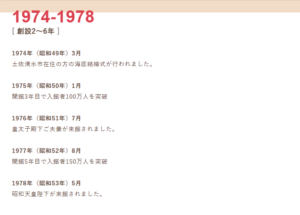

足摺海底館

足摺宇和海国立公園の

中にあって、

日本ではじめて海中公園に指定された

竜串・見残しエリアのシンボルとなっているのが

足摺海底館です。

https://kaiteikan.jp/index.html

https://kaiteikan.jp/secret.html (秘密)

HPを見ると昭和の頃はかなり大繁盛だったことが分かります。

では紹介していきます。

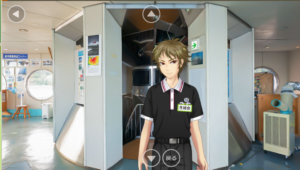

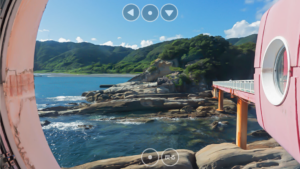

足摺海底館は館内から海底の中まで階段で降りれるようになっています。

階段を下りる前に←の館内を見て回ると、外の風景を一望できます。

方角的にに竜串海岸など見えますね。逆に竜串海岸からも海底館が見えます。

では階段を下りて下の海底に行ってみましょう。

写真だとわかりにくいですが海底館の中はbgmも相まってミステリアスな雰囲気がありました。

気温も海底の温度のせいなのかひんやりしていました。※撮影時の外の気温は37度でした。

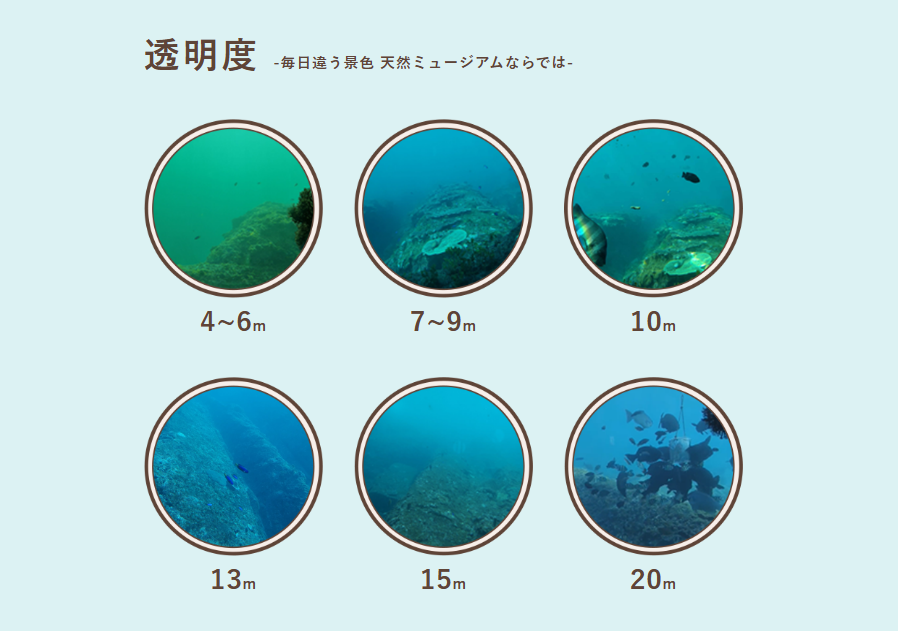

透明度によって海底の中の魚がはっきり見えるみたいですね。

撮影時は10m以上あったような気がしますね。

海底館の下には丸い窓があり、そこから海底の魚を眺めることができます。

こちらはゲーム内に登場している海底からの写真です。

じっと待っていると珍しい魚がやってきたりしますが、珍しい魚ほど逃げ足も速いです。

丁度、8月8日に改修工事が完了したのでお客さんも結構いました。

ただ、竜串海岸までは中村から結構距離があるので観光で向かう事前準備が必要です。

是非、高知に観光される方は行ってみてください!

ミステリアスな世界観に飲み込まれます。

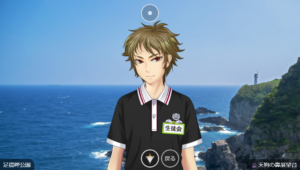

足摺岬・展望台

では最後に四国最南端・足摺岬公園の紹介を行います。

地図で見ると大分県と経度がほぼ同じなんですね。

そのためか、気候が沖縄のような亜熱帯で、植生も本土とかなり違います。

早速入り口にジョン万次郎先生の像が見えました。

以下先生の紹介です。

ジョン万次郎こと中浜万次郎は、文政10年(1827年)1月1日に土佐の中浜、今の高知県土佐清水市中浜で貧しい漁師の次男として生まれました。

9歳の時に父親を亡くし、万次郎は幼い頃から稼ぎに出ていました。天保12年(1841年)14歳だった万次郎は仲間と共に漁に出て遭難。数日間漂流した後、太平洋に浮かぶ無人島「鳥島」に漂着します。万次郎達はそこで過酷な無人島生活をおくりました。漂着から143日後、万次郎は仲間と共にアメリカの捕鯨船ジョン・ハウランド号によって助けられます。この出会いが万次郎の人生を大きく変えることとなりました。

救助されたものの当時の日本は鎖国をしており、外国の船は容易に近づける状態ではありませんでした。それに、帰国できたとしても命の保証はありませんでした。ジョン・ハウランド号の船長ホイットフィールドは、万次郎を除く4人を安全なハワイに降ろしましたが万次郎の事を気に入った船長は、アメリカへ連れて行きたいと思い万次郎に意志を問いました。

万次郎もアメリカへ渡りたいという気持ちがありましたので、船長とともにアメリカへ行くことを決断しました。

この時、船名にちなんだジョン・マンという愛称をつけられました。

そして、万次郎はアメリカへ足を踏み入れたのです。

公園からは少し離れていますが、足摺岬には先生の資料館もあるので興味ある方は立ち寄ってみてください。

他にも足湯スポットなどもありました。

では先に進んでみましょう。

天狗の鼻展望台に進んでみると…

天狗の鼻展望台が見えます。

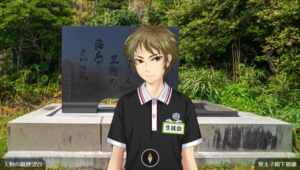

また道中に←を向くと皇太子殿下御歌の石碑があります。

当時の皇太子殿下(平成天皇)が昭和51年7月27・28日と自然公園大会で土佐清水市の足摺岬に立ち寄られたあと、昭和52年の歌会始の時に読まれた歌を記念して、歌碑として建立されました。

ではもう一つの展望台に行ってみましょう。このまま↑に進んでいくと…

もう一つの展望台に到着しました。左下を見てみるとカメラスポットがあり…

先ほど紹介した天狗の鼻展望台をご覧になれます。

反対側の→を見てみると足摺岬灯台が見えてきます。

ここで地図をお見せすると

灯台のふもとまで歩けるようになっているのでさらに進んでみましょう。

足摺灯台方面はマップが別になっているので、

一旦マップに出ましょう。

足摺岬・灯台

足摺岬の灯台側をご紹介します。

このエリアはスポットでの紹介となります。

足摺岬のシンボルともいえるこちらの灯台は、

高さ18m、光度46万カンデラ。光達距離38km。

わが国でも最大級の灯台の一つで、大正3年に点灯されて以来ずっと、沖を行きかう船の安全を見守り続けています。

写真で見るとかなり縦に長く、近づくと更に迫力を感じます。

先ほど紹介した展望台からは徒歩で15分ほどでここまで到着することができます。

続けて灯台から20分ほど進んでいくと白山神社があり、階段を下っていくと白山洞門があります。

足摺岬先端にある海蝕洞。

荒々しく打ち寄せる太平洋の大波が、大きな岩山に高さ16m、幅17m、奥行き15mの大きな穴を空けています。

花崗岩でできた洞門では日本最大級で、昭和28年に高知県の天然記念物の指定を受けました。

見事な海蝕洞ですね。能登の巌門と違って岩の質が滑らかな感じがしますね。

竜串海岸などと同じ地質なのでしょうか。

他にも道中に地獄と穴と呼ばれるスポットが…

これらは足摺の七不思議と呼ばれているみたいです。

今は埋まっていますが、この穴に銭を落とすと、チリンチリンと音がして落ちて行き、その穴は金剛福寺付近まで通じるといわれています。

こちらは亀石です。

自然石で、弘法大師が亀の背中に乗って燈台の前の海中にある不動岩に渡った亀呼場の方向に向かっています。

まさかの自然石?本当だとしたらすごいな…

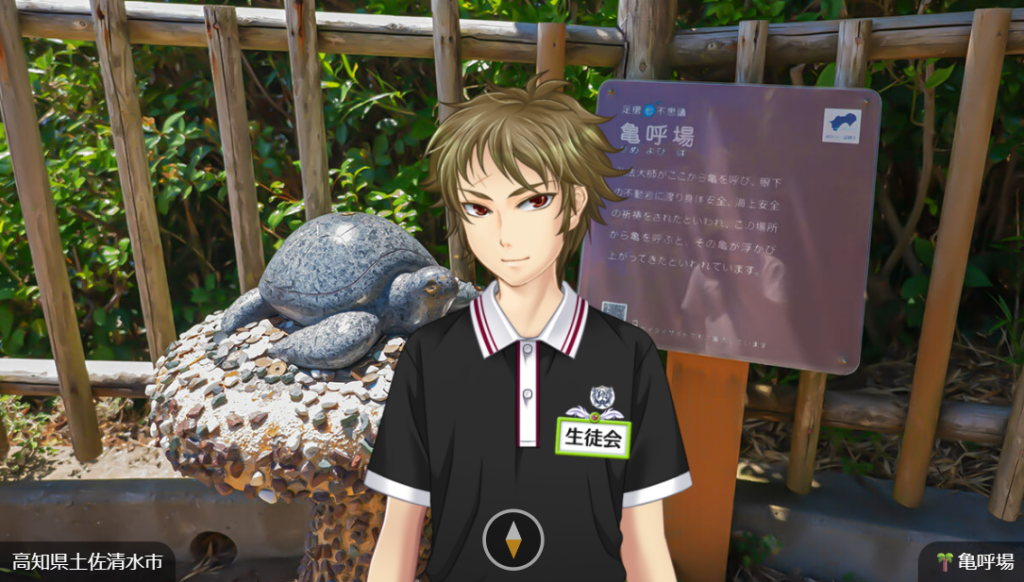

最後に紹介するのが亀呼場です。

大師がここから亀を呼び、亀の背中に乗って前の不動岩に渡り、祈祷をされたといわれています。

足摺岬には弘法大師が建立した四国八十八ヶ所第三十八番札所「金剛福寺」があり、それにまつわる数々の「不思議」が遊歩道沿いに点在しています。

それを総じて「足摺七不思議」と呼んでいます。

足摺岬灯台や椿のトンネルを通る遊歩道沿いにありますのでぜひ見つけて下さい。

こちらの金剛時は足摺岬公園のすぐ隣にあります。

撮影後気になってたので足を運んでみました。

やはり弘法大師の伝説に登場した亀が石像で置かれています。

お寺の中には遍路の旅をされている方もいらっしゃいました。

岬は、濃緑の樹海と白亜の灯台、それに断崖に砕ける波涛、観世音さんの浄土を連想させ、自然の大庭園に圧倒させられるのだが、ここにたどり着く遍路の旅もまた壮絶を極める。前の三十七番札所から80余km、いまは車で約2時間余、歩いたら約30時間、3泊4日はかかり、四国霊場の札所間では最長距離で、まさに「修行の道場」である。

歩いて、30時間…果てしない旅ですね。

以上で修学旅行3日目の紹介を終わります。

是非、観光で実際に足を運んでみてください。

摩訶不思議な世界が待っています…